繁昌神社

(はんじょうじんじゃ)

オフィスビルや問屋街の中の狭い境内の神社ですが、古い由緒を伝える神社です。

ご祭神として宗像三女神の田心姫命(たごりひめのみこと)、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)、湍津姫命(たきつひめのみこと)をお祀りされています。

繁昌神社の所在地

京都市下京区高辻通室町西入繁昌町

繁昌神社のご利益

商売繁盛、良縁成就

繁昌神社の参拝

参拝境内自由

繁昌神社へのバス

烏丸通を走る市バス「烏丸松原」下車

繁昌神社の由緒

▼下の文章は繁昌神社に掲示されている由緒説明板(上より三番目の写真)の文を再録しています。

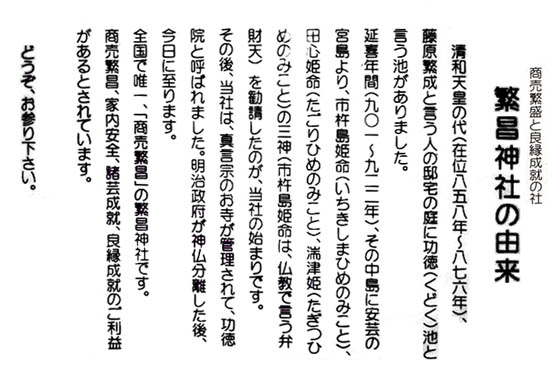

商売繁盛と良縁成就の社

繁昌神社の由来

清和天皇の代(在位八五八年から八七六年)、藤原繁成と言う人の邸宅の庭に功徳(くどく)池と言う池がありました。

延喜年間(九〇一~九二二年)、その中島に安芸の宮島より、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)、田心姫命(たごりひめのみこと)、湍津姫(たきつひめのみこと)の三神を勧請したのが、当社の始まりです。

その後、当社は、真言宗のお寺が管理されて、功徳院と呼ばれました。明治政府が神仏分離した後、今日に至ります。

全国で唯一、「商売繁盛」の繁昌神社です。

商売繁盛、家内安全、諸芸成就、良縁成就のご利益があるとされています。

どうぞ、お参り下さい。

上は繁昌神社に掲示されている由緒書を再録しています。

班女塚の由緒

▼下の文章は班女塚に掲示されている由緒説明板(下の写真)の文を書き写しています。

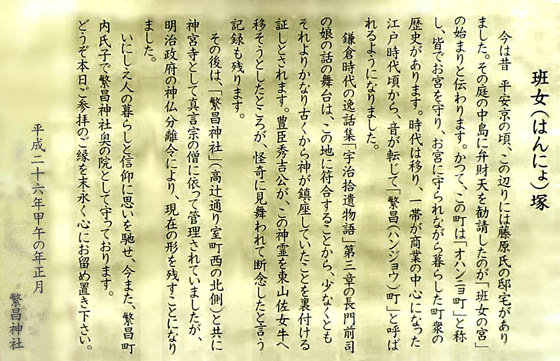

班女(はんにょ)塚

今は昔 平安京の頃、この辺りには藤原氏の邸宅がありました。その庭の中島に弁財天を勧請したのが「班女の宮」の始まりと伝わります。かって、この町は「オハンニョ町」と称し、皆でお宮を守り、お宮に守られながら暮らした町衆の歴史があります。時代は移り、一帯が商業の中心になった。江戸時代頃から音が転じて「繁昌(ハンジョウ)町」と呼ばれるようになりました。

鎌倉時代の逸話集「宇治拾遺物語」第三章の長門前司の娘の話の舞台は、この地に符合することから、少なくともそれよりかなり古くから神が鎮座していたことを裏付ける証しとされます。豊臣秀吉公が、この神霊を東山佐女牛へ移そうとしたところが、怪奇に見舞われて断念したと言う記録も残ります。

その後は、「繁昌神社」(高辻通り室町西の北側)と共に神宮寺として真言宗の僧に寄って管理されていましたが、明治政府の神仏分離令により、現在の形を残すことになりました。

いにしえ人の暮らしと信仰に思いを馳せ、今また、繁昌町内氏子で繁昌神社奥の院として守っております。

どうぞ本日ご参拝のご縁を末永く心にお留め置き下さい。

平成二十六年甲午の年正月

繁昌神社

上は班女塚に掲示されている由緒書を書き写しています。